梵高和高更:如何纪念彼此

(左)文森特·梵高,(右)保罗·高更

艺术家似乎都是孤独的,他们内心柔软细腻,在外则尖锐犀利,用自己独特的触角一寸一寸感知着世界。他们在面对嘲讽与不理解时,往往习惯将自己层层包裹,画笔就是他们袒露内心的唯一出口。而一旦发现与自己思想产生共鸣的人,他们又往往愿意倾其所有,毫无保留地倾诉自己的想法。

这个世界因艺术结缘的艺术家并不少,但要说艺术史上最短暂却又最激烈的碰撞,非梵高和高更莫属。从一开始的惺惺相惜到最后的唏嘘收场,这一场对决仅仅持续了62天。然而在这两个月里,他们之间强大的化学作用,催生了彼此的艺术风格达到最高峰。

1886年秋季,梵高在巴黎初遇高更,具有强烈个性的高更很快便吸引了梵高的注意。随着他们交流次数的增加,受到高更的影响,梵高逐渐在绘画过程中加入印象派的手法,因而在他的画中开始表现出以往所没有的鲜明色彩。

1888年2月,35岁的梵高来到了艳阳高照的法国南部小镇阿尔。他狂热地投入到工作中,绘画技法也日趋成熟,此时构建“南方画院”的想法日趋强烈。他认为,要想得到认可,仅靠自己单打独斗是行不通的,必须找到志同道合的同行才能轰轰烈烈地成就一番事业,他第一个想要邀请的同行就是保罗·高更。

梵高狂热地渴望高更到阿尔,两人共同生活,一起画画。在得知高更决定前往南方画室时,梵高兴高采烈,他为高更准备了房间、家具,甚至特别为高更的房间手绘了墙壁上的装饰。

《花瓶里的十五朵向日葵》,梵高,1888

明黄色的向日葵,永远追逐太阳的向日葵,在梵高眼中,就是如此的明媚、热情、充满生命力。这些向日葵以绚丽的金黄色为主调,象征着太阳的色彩和梵高心目中执着而又热情的向往。

高更到来后对梵高的《向日葵》也大加赞赏,还为梵高画了一张画像,画像中梵高正在画《向日葵》。

《献给高更的自画像》,梵高,1888

而高更把自己画得好像在挑衅,画中的高更阴郁地斜视着,表情中略带些“江湖气”,像是一个被流放的罪犯。其实,这正是高更刻意塑造的形象。在写给梵高的信中,他详细描述了此画的创意:“面部就像冉·阿让一样坚毅,褴褛的衣衫遮不住他内心的高尚、温柔与热情。红色的脸庞如发情期的动物,红眼圈代表了熔炉般的激情,灵感在呈现,隐喻像我们一样内心炙热的画家们。”

冉·阿让是雨果小说《悲惨世界》中的主人公。他经历过穷困潦倒,也体验过显赫富贵,历尽苦难却始终保持着一颗正直善良之心。高更以冉·阿让自比,还在自己签名的上方写下画的名字:《悲惨世界》(直译为《悲惨的人》)。这幅自画像以鲜花图案的墙纸为背景,好像是“少女的闺房”,被高更解释为“纯洁艺术”的象征。

《夜间咖啡馆》,梵高,1888

高更同样画了《夜间咖啡馆》,他以咖啡屋老板娘“吉诺夫人”为主题前景,也用到墙壁的红、弹子台的绿,但是色彩被一种黑色压暗,和梵高画中强烈的对比不同,高更的画面有一种深沉的冷静,他好像要刻意过滤掉梵高画中过度高昂的情绪。

《梵高的椅子》,梵高,1888

而高更的这一把扶手椅和梵高的相比可谓奢华,显示了高更在梵高心目中的领导地位。椅子上面摆放的书籍象征着高更的博学,一盏蜡烛更是把高更比喻为“指路明灯”。可蜡烛是倾斜着的,暗示了两人关系的不稳定。

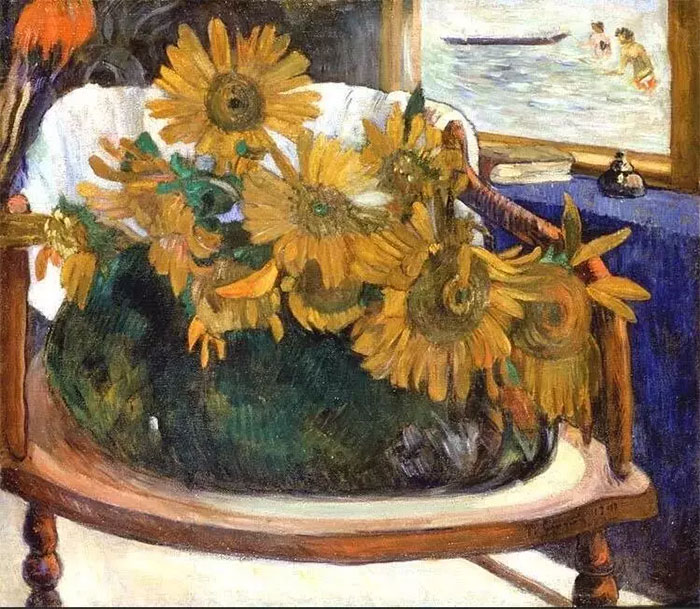

《扶手椅上的向日葵》,高更,1901

《扶手椅上的向日葵》,高更,1901

梵高离世的第十一年,高更也画了《向日葵》,他画太阳落山以后蔫掉的向日葵,暗淡的、枯黄的、低下原本高昂的脑袋。他笔下的向日葵温婉哀伤,与梵高画的向日葵之激情热烈完全不同。像是在忏悔,又像是在低声倾诉心事。两个大师,两个挚友,最终以此种方式相惜。(文/乔绮曼)

下一篇: 绘画之都意大利帕多瓦与乔托的湿壁画

大家都在看

-

2023-05-06

-

2021-01-06

-

2025-11-23

-

2025-11-23

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-21

-

2025-11-21

-

2025-11-20

-

2025-11-19