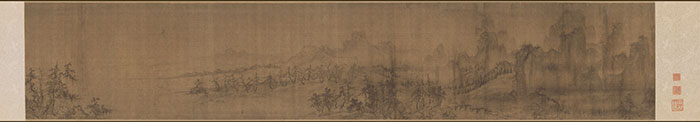

《避暑宫图》领衔,高花阁七件宋元书画珍藏重磅现身中国嘉德秋拍

中国嘉德《高花阁鉴存——谢稚柳陈佩秋伉俪纪念专辑》郭忠恕(传)《避暑宫图》立轴 设色绢本 宋徽宗题本幅 丁亥御笔。鉴藏印 宣和(半印)、御书(葫芦半印)、柯氏敬仲、训忠之家、定远方氏珍藏书画之印、曾在方梦园家、郭忠恕避暑宫图、谢稚柳鉴赏印、健碧收藏

建国后,此作入存上海博物馆,1959年人民美术出版社编入《中国博物馆藏画·上海博物馆藏画》第五图,当时被定名为《宋·佚名·溪山楼观图》,80年代初退还陈佩秋先生。第二次出版是在1999年,由上海人民美术出版社以1959年版本再版;2003年,上海古籍出版社出版《古画粹编一·五代郭忠恕避暑宫图》。

《中国博物馆藏画·上海博物馆藏画》

古代书画鉴定专家、国家文物鉴定委员会委员、上海博物馆研究员单国霖指出,《避暑宫图》的点叶种类丰富,皴法线条画法古朴,属五代之后,北宋前期作品,毋庸置疑。

《宣和画谱》卷八《宫室·郭忠恕》,清《四库全书》本

画家、古书画鉴赏家尹光华30年前曾看过《避暑宫图》,在他看来,《避暑宫图》是中国绘画史第一流界画之作,令人过目不忘。它代表着中国宫廷建筑界画极高水平,以高明的处理方式令画中元素在画法上达到统一。

郭忠恕(传)《避暑宫图》立轴 (局部)设色绢本

在中国美术学院教授、古代书画鉴定家吴敢看来,《避暑宫图》中皴笔画法极为高古,是历代屋木画(也称界画)里极高水准的一幅。针对画面出现的建筑,他也曾做过考证:“我曾专门带学生到陕西麟游避暑宫原址考察,在那山上找到蛮大的宫殿柱础。地貌与这张《避暑宫图》十分接近。”

1979年,谢稚柳撰写《上海博物馆藏画读后记》,专门解读《避暑宫图》:“我要特别提出的,是第五图宋无款《溪山楼观图》,此图清方浚颐的《梦园书画录》说它是唐王维的画笔,这显然是把它的年份提得远了一些,但它也不会距离唐代过远,至少是北宋初期的画笔。元王振鹏的嫡派李容瑾的《汉苑图》,在形体上完全脱胎于这一图。同时的夏永,也属于这一派。第二十七图元人《广寒宫图》,是元代初期的作品,画风与王振鹏最相近。这几位元代的杰出的画家,风格均不脱第五图的范畴,就隋唐的画壁上的界画来看,第五图已是新兴的流派,指出了从唐以后到元代界画的‘源’与‘流’。至明代的界画,又是承接南宋的衣钵,与这一派已是大异其趣了。”

复旦大学兼职硕士生导师徐涵明认为,两宋绘画是中国绘画史的高峰,而谢稚柳与陈佩秋二老鉴定并收藏的这七件作品极为珍贵,尤其《避暑宫图》应该拥有更高地位,各种证据都指向它是《宣和画谱》著录的那件。

七件宋元书画珍藏

再现谢陈伉俪鉴藏风貌与高度

除郭忠恕(传)《避暑宫图》外,纪念专辑中的另几件宋元绘画作品也极为难得。

马远(传)《松下弹琴图》,立轴,设色绢本,166.5×99cm,计15平尺。《松下弹琴图》为典型的马远画风,绘有山石、劲松、高士,或为“伯牙鼓琴”之典故。

明代曹昭《格古要论》描述过马远的构图特点:“或峭峰直上而不见其顶,或绝壁直下而不见其脚,或近山参天而远山则低,或孤舟泛月而一人独坐,此边角之景也。”

中国嘉德《高花阁鉴存——谢稚柳陈佩秋伉俪纪念专辑》马远 1140-1225《松泉高士图》手卷 水墨纸本 手卷 水墨纸本 题识

马远。陈佩秋题签条

据谢稚柳陈佩秋之子谢定伟透露说,为印证此作用纸是否为宋代,陈佩秋先生曾专门去到台北,与台北“澄心堂”的纸作比较,“台北故宫藏有宋代大书家蔡襄在澄心堂纸上写过的一开书法。她专门拿《松泉高士图》与蔡襄写的澄心堂纸做了对比,她认为是同样或高度相似的纸。澄心堂纸的尺幅很小,做不了大尺幅,《松泉高士图》也是小尺幅的纸。”

王冕(传)《梅竹松石图》,立轴,水墨绢本,171.7×86cm。谢稚柳题裱边并题签条。钤有五方鉴藏印。谢稚柳先生认为此作是王冕传世的唯一松竹湖石题材:“传世之作无非横斜疏影,惟此松竹湖石为世所仅见。”

王冕(传)《梅竹松石图》(局部) 立轴 水墨绢本

画面右方古树盘根错节,挺拔苍劲,不见其枝干,而于上方以墨渲染出松针叶丛,透露凌冽萧瑟之感。古树旁为一巨石,形如人耳,嶙峋奇峭。梅、竹为其掩映于后,浓淡墨笔画竹,唯见其叶。以笔锋画梅枝,不欹不曲,甚为挺拔,有坚韧之态。画梅用墨浓淡相宜,清润洒脱,生气盎然。

佚名《秋林牧童图》,立轴,设色绢本,88×49cm。陈佩秋题签并题裱边,曾为近代书画家、鉴藏家狄平子旧藏,钤有十二方鉴藏印。

《秋林牧童图》(局部)立轴 设色绢本

关于此作的递藏也有一段趣事,谢定伟透露说,解放初,狄家出让古画,陈佩秋先生赶去狄平子家里看画,“程十发先生当时也看过这幅画,但被母亲捷足先登,把这幅画收了下来。”

1984年,著名鉴定家、书画家,当时还是台北故宫研究员的傅申曾到上海见到此作,“开轴即呼南宋”,陈佩秋先生将此事记录于画作旁的题跋上,亦是一段往事佳话。

赵孟頫(1254-1322)《竹禽图》,立轴,水墨绢本,143.5×88 cm。邓文原题本幅,谢稚柳题签条,钤有五方鉴藏印。曾入存上海市文物管理委员会。

中国嘉德《高花阁鉴存——谢稚柳陈佩秋伉俪纪念专辑》赵雍 1289-1360《寒林图》 镜心 水墨绢本 至正元年(1341)题 识 霜后疏林叶尽干,雨余流水玉声寒。世间多少闲庭榭,要向溪山好处安。至正元年九月六日,赵雍仲穆题。

知名记者、传记作家郑重指出,谢稚柳陈佩秋伉俪既是书画家,又是鉴定家,但是各人的侧重有所不同,这里所展示七件宋元古代绘画作品,是陈佩秋先生的收藏,但从题签和跋语中,可以看出他们二人的共同兴趣,也留下他们研究学习的历史痕迹。

为绘画实践而收藏

宋元书画鉴定的“开派者”

谢稚柳陈佩秋伉俪有“当代赵管”之美誉。谢稚柳(1910-1997),原名稚,字稚柳,以字行,号壮暮翁,斋名鱼饮溪堂、苦篁斋等。谢稚柳先生初学陈洪绶,后随张大千赴敦煌研究壁画,归来后为之一变,画风高古,为 20世纪画坛巨匠。

谢稚柳先生精于书画鉴赏与研究,上海博物馆成立后的大量古代书画均经其鉴定入藏,包括王羲之《上虞帖》、徐熙《雪竹图》、王晋卿《烟江叠嶂图》等名作。

全国古代书画巡回鉴定小组 左起启功 谢稚柳 刘九庵

陈佩秋(1923-2020),字健碧,斋号高花阁、秋兰室、截玉轩,河南南阳人。陈佩秋先生早年毕业于国立艺术专科学校,绘画出入古今,被称为卧枕宋元、融汇中西,开创了墨彩结合的中国画新风。

陈佩秋先生潜心研究、鉴定传世早期经典绘画,如阎立本《步辇图》、董源《潇湘图》等,口述有《名画说疑》,出版后轰动学界。《宋画全集》出版后,他又倾力于宋画的研究与鉴定,去世之前还在准备将鉴定意见结集出版。

陈佩秋先生在绘事之余,还精于鉴藏,2008年上海书画出版社出版《截玉轩藏宋元明清法帖墨迹》。

宋 王诜 烟江叠嶂图卷 上海博物馆藏

晋 王羲之 上虞帖卷 纵23.5厘米,横26厘米 麻纸 上海博物馆藏

上海博物馆原副馆长顾祥虞回忆起二老与上海博物馆的诸多往事,他指出,谢稚柳先生对上海博物馆文物收藏的数量及质量提升起到关键作用,在上海博物馆14万件馆藏中,国内等级、质量、水准最高的2万多件书画藏品,征集及鉴定都是以谢稚柳先生为核心展开的。

同时,谢稚柳先生也在上海博物馆场馆建设、体制改革的两个关键节点里,都发挥着重要作用,甚至不惜“卖画筹钱”,助力上海博物馆建设。

不只是对于博物馆系统的大力支持,上海政协文史委原常务副主任祝君波提及一段拍卖历史:1993年6月20日,朵云轩拍卖在上海举办新中国历史上首次艺术品拍卖会,谢稚柳先生亲自为首场朵云轩拍卖地首件拍品敲槌,这是中国艺术品拍卖市场意义非凡的“第一槌”,引领了中国艺术品拍卖历史性转折。祝君波指出,当时艺术市场的启动和文物体制的改革,都是谢稚柳先生的支持并亲自到第一线推动的。

“正因为谢稚柳先生拍下了朵云轩拍卖第一槌,后来中国嘉德拍卖第一槌就交给徐邦达先生,这也是一种南北呼应。”祝君波说。

谢稚柳先生曾说,“古代书画我们不要轻易地下结论,要好好地体会它们。”对此,中国嘉德董事总裁胡妍妍颇为感慨,“这对拍卖公司是一种历史责任,一定要尊重这些几百年甚至上千年留下来的古代艺术作品。”

中国嘉德副总裁兼中国书画部总负责人郭彤表示,文化影响力、艺术市场的推动力最后都落实在每一件作品中,“一批重要的藏品,有可能成为艺术市场重要的推动力量,但是它所带来的影响,绝不仅仅限于市场,还将辐射到整个文化艺术研究中。”

“高花阁鉴存——纪念谢稚柳陈佩秋伉俪”学术座谈会现场

据悉,《高花阁鉴存——谢稚柳陈佩秋伉俪纪念专辑》七件宋元书画将于11月14日-17日亮相北京国际饭店会议中心中国嘉德2021年秋拍预展。

大家都在看

-

2023-05-06

-

2021-01-06

-

2025-10-04

-

2025-10-02

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-09-30

-

2025-09-30

-

2025-09-30

-

2025-09-30