“马泉作品展”清华美院美术馆开幕 专家学者精彩评述

“马泉作品展”展览现场:马记水墨作品系列

自2006年开始,马泉教授驾车深入沙漠,并与沙漠结下了不解之缘。自2012年起,他开始将在极致生存环境的感受与思考为基础,以前所未有的艺术语言和丰富多样的媒介材料转化为艺术作品。

“马泉作品展”展览现场:时间雕刻系列

众所周知,马泉是一位著名的设计师,大家也都知道他近年来孤身深入沙漠进行极限体验,并围绕这个主题创作了一系列当代艺术作品。但当大家真正来到展览现场,看到这些作品时被极大地震撼了。无论是超越了具象视角的马记水墨系列,以木刻与绘画结合的马记综合材料,还是将科学研究与艺术转化结合的瓷沙编码、时间雕刻系列,抑或是结合了沙漠图景和声音艺术的影像作品……马泉作品展中媒介的丰富、思考的深度超出了大多数观众的预料。

“马泉作品展”展览现场:文献展厅

正如他自己所说“用艺术的方式提出问题,用设计的方式解决问题”,他不断地追问自己真正想要的是什么,不断地探究怎样的媒介才能更加精准地转化出他的思考与感受。哪怕是以历经艰难探索,如果达不到自己要求,索性推倒重来。崩溃是经常发生的,但在他看来崩溃是新的希望的另一面。因此,马泉的艺术创作过程实际上是一个不断挑战自我的过程。

瓷沙编码系列展览现场

与大多数停留在简单观念或戏谑趣味的当代艺术相比,马泉的艺术显得更加深沉、饱满与真诚,也更加值得探讨与耐人寻味。虽然媒介并不是他的着眼点,但在每一种媒介语言上,他都进行了巨大的推进,他打破了艺术与科学的壁垒,超越了视觉的固有界限,竭尽所能服务于自己的艺术想象,无意于“当代”,却实实在在地打造了一个“当代”的案例。(文/许柏成)

清华大学副校长彭刚与马泉教授在展览现场

中国工程院院士、清华大学建筑设计研究院院长庄惟敏与马泉教授在展览现场

杜大恺教授与马泉教授在展览现场

现场采访内容辑录:

张敢 清华大学美术学院教授、学位委员会主任、中国美术家协会美术理论委员会秘书长

张敢 展览学术主持、清华大学美术学院教授、学位委员会主任、中国美术家协会美术理论委员会秘书长

马泉作品展能够给普通人一种启迪,就是作为芸芸众生中的一个分子,虽然我们细微如一粒沙尘,但我们是构成沙漠的一个组成部分,仍然是有价值的;它对业内人士也有一种启迪,就是艺术家不应该被媒介限制,应该在媒介的可能性下去探索更宽广的艺术世界。

艺术本来就没有一个特别明确的边界,并非只有某一种方法才能够表达。马泉恰恰利用了这样一种方式,既表达了一个像沙尘一样微小的个人价值的感受,又用多样的艺术媒介为我们呈现了一个丰富的视觉结构。

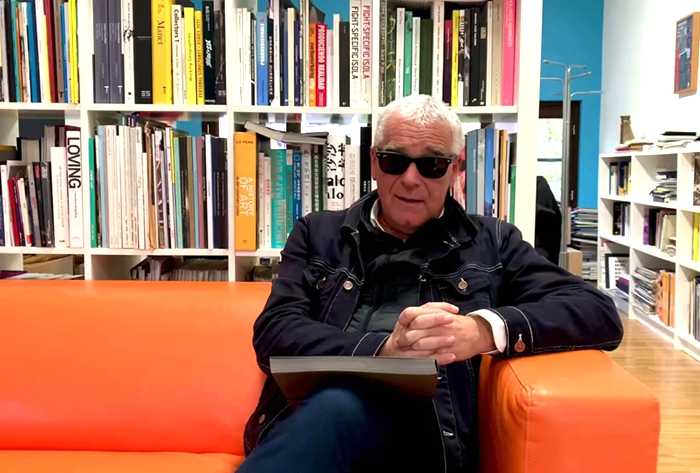

马可·斯科蒂尼 展览策展人 意大利FM当代艺术中心艺术总监 米兰新美术学院NABA视觉艺术与策展专业主任

马可·斯科蒂尼 展览策展人 意大利FM当代艺术中心艺术总监 米兰新美术学院NABA视觉艺术与策展专业主任

我和马泉有着一个共同的爱好——沙漠。于我而言,沙漠包含着许多令人着迷的概念,而马泉则身体力行的对其进行了探索,这也是马泉作品的出发点。他的创作可以看作是一种不可预测关系的见证,在这种“见证”工作背后是马泉每次进入沙漠,并在其中寻求存在的可能,不仅源自艺术家对自我关系的发现,更是艺术家与环境关系的再一次领悟。

沙漠中的“风”,是马泉创作逻辑中另一个重要的部分。如同德勒兹和瓜塔里提出的“游牧科学”,看似同质的风,实则包含着各种变化和可能:在马泉的作品中,看似同样的沙漠,转化成了绘画,摄影,电影,装置,现成品,声音,或者是艺术家珍藏的每一瓶从沙漠中带回的沙粒,这显然不再是简单地,对与现实社会地逃逸,而是去寻找另一个空间,另一种真实,另一种时间的可能。

庄惟敏 中国工程院院士、清华大学建筑设计研究院院长、总建筑师、建筑学院教授、博士生导师

庄惟敏 中国工程院院士、清华大学建筑设计研究院院长、总建筑师、建筑学院教授、博士生导师

这个展览令我非常震撼,我发现艺术家在不断地探索自己的艺术表达。马泉的这种艺术语言本身是充满着魅力的。这样的一种特殊的艺术语汇,更多的是和他自己的内心、做人的信条和价值观是相吻合的,我想这个展览会在艺术界引起一个比较大的反响。

作为建筑师,我看到了艺术创作的没有边际的扩展。建筑虽不能像艺术这样随意挥洒,但是建筑可以借鉴艺术,将艺术和技术融合起来,马老师的展览对我确实有非常深刻的启发。

杜大恺 清华大学文科资深教授

杜大恺 清华大学文科资深教授

后现代以后,艺术的存在变得非常多元化,实际上当下处于一种重新认识艺术的阶段。艺术的概念需要重新被界定。面对今天的艺术现实,所有艺术家都在思考艺术应该往哪去?马泉用自己的方式做了一个生动深刻、令人震撼的回答。

马泉不是一个传统意义上的艺术家,他是一个平面设计师,但是在职业的习惯性行为之外,他一直不满足于职业身份,这和他一种长期处于冒险探索的状态是结合在一起的。他对沙漠的体验理解,已经完全超出了沙漠本身的存在,他是从新的角度去理解什么是生命、宇宙和自己。他将自己对沙漠的独特认知,转化成了一个非常丰富的呈现方式。后现代艺术能够走向什么地方,走向什么样的存在状态?马泉给我们提供了一个非常生动的个案。

方晓风 清华大学美术学院教授、副院长

方晓风 清华大学美术学院教授、副院长

马泉作品展非常完整地体现了一个艺术家,面对沙漠的情感抒发,经过一个又一个阶段,不断地升华递进,最后找到自己的形式语言,直观呈现出内心深刻感觉的过程。这个展览的难得之处在于它完整的呈现了一个艺术家探索挣扎的过程。我们跟马泉老师是好朋友,看到展览的时候更增添了一份感动。

吴琼 清华大学美术学院教授、副书记

吴琼 清华大学美术学院教授、副书记

这个展览的名称就是马泉,这非常像马老师整个创作当中的一种感觉。展览以沙漠为主题,马泉老师通过不同的尺度、肌理、色彩把沙漠的状态呈现出来,让我们每一个人都有不同的感受,这是展览绝妙的地方。

从这些作品中,我们看到马泉老师跨界的状态,也看到他在各种媒介当中游刃有余地表达,这非常让人感动。他没把自己定义为一个艺术家或者设计师,他在这种两种形态之中自由地游走,我相信所有看展的人都能在这种自由状态和对自然无尽的探索之中获取到很多的能量和感受。

陈辉 清华大学美术学院绘画系教授

陈辉 清华大学美术学院绘画系教授

马泉老师的艺术实践其实是一个不断发现和解决问题的一个过程。他是一个在学科综合交叉背景下,在不同领域探索的学者。科学与艺术的缘起都是好奇心和想象,其发展都在于不断的发现和探索,最终成功的结果都是在于持之以恒的坚守。马泉老师这几点上都在努力,并且做的非常出色。

今天展览呈现的作品,我们能感觉到他是用生命在写照自身,用生命去发问我们未来的问题。希望马泉的艺术道路能更有学术性,在当代艺术领域里形成自身的一个独立研究的艺术体系。

陈池瑜 清华大学美术学院史论系教授、理论家、批评家

陈池瑜 清华大学美术学院史论系教授、理论家、批评家

马泉把绘画、摄影、影像、版画、装置……都结合起来了,这是一种综合性的创造。他思考把材料、媒介与叙事结合起来,对中国的当代艺术的发展进行了一个新的探索,取得了崭新的成就。这也是传承了清华大学美术学院或者中央工艺美术学院的学术传统,这个学术传统就是“装饰”艺术与综合创造,

马泉的作品从思维到形式,从对沙漠考察到综合创造。以及对老庄哲学的理解都包容其中,马泉的艺术的是中国式的当代艺术,我们的当代艺术不能够完全按照西方的价值观来做,我觉得马泉在这方面做出了很好的探索,对中国未来的当代艺术会有新的启示。

叶风 北京电影学院数字媒体学院副院长

叶风 北京电影学院数字媒体学院副院长

马泉多年反复地进入沙漠的腹地去感受,甚至带了一些设备仪器进入沙漠,也带回一些实物用高科技的设备来进行分析,这实际上是一种非常有意思的、有别于传统的创作方式。这种创作方式的价值就在于它是一种具有现代意义的创作方法,它实践的结果必然不会停留在某一种单体材料上的一种技法的表现。

在这个时代,方法的创新是艺术进行突破的最重要、最有意义的切入点。作为一个整体的展览,马泉作品展背后的思维逻辑和方式方法,对于当代艺术的创作是非常有价值的,也可以给其他艺术家带来一种思考和借鉴。

杭春晖 著名当代艺术家

杭春晖 著名当代艺术家

马泉作品展触动了我两个方向的思考。一是科技和艺术的结合。如果技术手段仅仅是在艺术作品的呈现过程中使用,就只是停留在一个表面上。马泉通过技术手段,使得这些不同的沙的视觉特征呈现出来,使得技术成为了语言的一部分,成为不可分割的载体;第二是从早期宏观对城市视觉的讨论,到一个微观化的对一颗沙的视觉讨论,这让马泉的艺术创作呈现了一个特别有意思的从宏观到微观、从微观再到宏观的线索。

书面采访观点辑录:

董书兵 清华美院雕塑系主任、教授、博士生导师

董书兵 清华大学美术学院雕塑系主任、教授、博士生导师

上次与马泉老师偶遇,他正在紧张的布置此次展览,作品虽然还没有完全呈现,但匆匆一瞥中已令人感到非常震撼。我与马老师比较相熟,知道他钟爱远游,痴迷于沙漠极限运动,但本次展览中这些作品所展现的面貌,则是我不甚相知的马老师的另一面。马老师带着我参观并亲自讲解了作品的制作过程和一些自己的想法。从微观到宏观,谨小慎微又能随心所欲,用他自己擅长的语言方式来表现所知所感的沙漠。

马老师是中国当下著名的平面设计师,作为职业设计师在介入到当代艺术的创作时,显示出的却是一位多面手的功底和素养。他运用了一些高新的科技,以及传统中式的思维表达方式。其作品不仅专注于视觉因素和呈现方式的无限可能,而是更强调精神性的表达与实现,呈现出一种无拘无束的极佳状态。令我更有感触的是艺术家综合运用各种艺术形式与表达方式的能力,这种凌驾和超越于一切具体艺术形态之上“游于艺”的状态,是一位职业艺术家可遇而不可求的。作为我的老哥、同事,我不胜羡慕、钦佩不已。

文中言 清华美院绘画系主任、博士生导师、中国美术家协会版画艺委会委员

文中言 清华美院绘画系主任、博士生导师、中国美术家协会版画艺委会委员

一直知道马泉老师在做有关沙漠的艺术,而且做了很长的时间,去年在深圳关山月美术馆做了叠加态艺术大展,看到了很专业的各种推送,但今天在现场看到了马老师从数量、体量巨大的作品中精选出来的实体作品时,还是被深深的触动了,有些想法愿意和马泉老师交流、沟通,也是对自己今后进行艺术创作的一个思考。

心静与真实

在这个拼速度、看出镜率的烦躁时代,马老师能够十几年如一日,对沙漠这个既远离人们日常生活状态,但又和每个人的现在与未来其实有着千丝万缕内在联系的主题,进行了多角度、层面的艺术思考,音乐、影像、版画、水墨、铸造,形式上看似多样繁杂、但其实我觉得是马老师在叩问自己真实内心的一个艺术过程,这里面有一个主线或者说点很明确,那就是心很静,很真实。人的真实,思考的真实,艺术的真实。因为心静,马老师才可心无,钻到只有属于他的那个世界里面,在里面恣意妄为,满地打滚,专心做自己想做的事情。因为心静的真实,不同的材料、形式、色彩、质感完全不会干扰他沙漠的个体思考,只会不断地强化他的艺术表达。也是因为真实,我们在看马老师作品时,首先看到的就是沙漠,微观的沙砾、上帝视角的漠野,一个马泉的沙漠世界。

模糊与克制

看得出马老师在做这些作品时,模糊了设计与绘画的边界,模糊了材料、技术的边界,有一种隐隐的克制。这个说起来容易做起来不易。在设计领域的教学与创作三十余年,马老师已经是这个领域的领军人物,设计思维按道理说应该是习惯成自然了,会随时带到作品中的,但我在各类作品中完全看不到设计的影子,很多时候更像一个纯粹画画人的状态在做事情,完全没有明确的目的,就是为了自己的那个强烈的想法就去做了,不停地做,直到激情完全释放才心满意足地坐在那里静静地回味着、思考着。材料、技术在马老师作品里是一种模糊的自然状态,很安静,不事张扬,这种自然状态,我认为也是一种克制,它可以让作品更为纯粹。我想这种克制在艺术创作时其实是一种难得的冷静,是一种驾驭创作自信的体现。

赵健 清华美院视觉传达设计系教授 国际平面设计师联盟(AGI)成员 中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任

赵健 清华美院视觉传达设计系教授 国际平面设计师联盟(AGI)成员 中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任

其实,我观看马泉教授的这个展览远不是从今天开始的,他目前这样的“叠加态”让我不断地回想起这十多年来他的心路历程。马泉的艺术创作源自于他对生命、自然及其内心世界的最原始的、纯粹的冲动。为此,他与沙漠结缘,而一次次冲进沙海之后所得到的“广大寂静”才是其对生命理念与艺术形式凝练和升华的场域。在他的过程中,因为原始的冲动而无畏,由于单纯的朴素而直面。还有,时间的维度:等待与忍耐,那些孕育在内心的能量态是勇敢的、饱满与复合的。现在它们爆发出了!在我看来,这样的艺术生命过程和状态更值得去尊重,其存在的价值更值得去思考。

在另一层面上,马泉的作品创作样态还充分展现清华大学美术学院的优秀学术传承。作为大学教师,老马始终关注对艺术的思考又让自己的状态与单纯的艺术家有所不同,而作为一名设计学科的专业老师,他又坚持清醒地不让自己的艺术设计视野受到行业发展的局限,期望并努力地向学生和社会受众展现出设计学科教育发展的核心理念、基本内容,以及它们能得以顺应时代发展的更多可能性。

“马泉作品展”展览海报

据悉,“马泉作品展”将在清华大学美术学院学院美术馆展出至12月5日。

上一篇: 食于冬至|一思一食,谁解顺德味?

大家都在看

-

2023-05-06

-

2021-01-06

-

2025-11-23

-

2025-11-23

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-21

-

2025-11-21

-

2025-11-20

-

2025-11-19