艺术家苏珊娜·赫斯基:我们能否与地球共事?

“我们能否与地球共事,而非与之抗争?”——这是苏珊娜·赫斯基艺术实践的核心命题。

正在今日美术馆一号馆4层展出的“环保恋爱——苏珊娜·赫斯基、童义欣作品展”呈现首届蔡冠深基金会当代艺术奖获奖者的作品。作为参展的获奖艺术家之一,苏珊娜·赫斯基受过景观设计和农业生态学专业训练,其创作从自然景观和生态环境出发,在土壤和森林花园中寻求经验,前往海狸的栖居地并从中学习动物与环境的和谐相处之道。

疫情期间,身在法国的苏珊娜以视频联线的形式接受了今日美术馆的专访。虽远隔重洋,但屏幕中的苏珊娜笑容亲切,语调温和,消除了时空距离带给我们的间隔。

苏珊娜·赫斯基,《一切造物终将以食物或毒药的形式回归自然》,2022,水彩

经过十多年的沉淀,苏珊娜决定在艺术和教学领域深耕。在画室和教室间辗转之余,她也将自己视为一名农业顾问,希望用自己的专业知识帮助当地农民将传统耕作模式转向新农业生产方式。

Q:人们经常将你称为“跨学科的艺术家”,而景观历史和民族植物学在哪些方面影响了你的艺术表达?

S:艺术实践是我在这个世界得以学习和成长的方式。与其不断重复自我,我渴望在不断递增和更新的学习过程中得到全新的收获。不同学科和领域的知识如何产生交集是我非常关注的问题。

Q:基于上一个问题,你又是如何定义人与自然的关系?这种关系又如何具化在你的作品中?

S:虽然人与自然的关系会随着时间的推移而变化,但这取决于我们具体生活在哪个时间段。我们现在与自然的关系已经达到了对抗的极限。这正是为什么我现在工作的很大一部分是在农业生态学的影响下探讨如何与地球谋求合作,而非对抗。

以“新农业部长”这个项目为例,我们在两年前种下了一片森林,想借此对那片土地进行为期六个月的升级改造。期间,我们要给那块土地浇水、带来马粪,在种植之前,还会带上剪下来的草去喂食地里的虫子和微生物,以确保这片森林种植在一片“活”的土壤上。

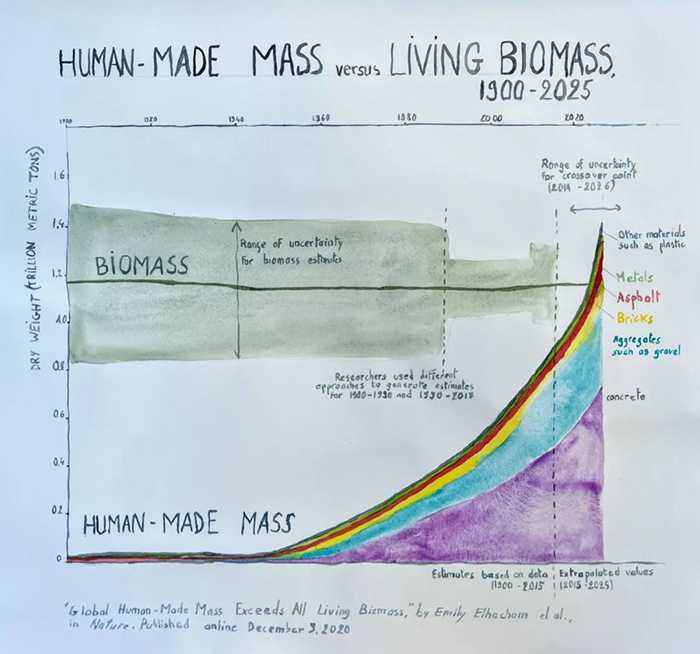

苏珊娜·赫斯基,《人为质量vs生物量》,2022,水彩

这样做的原因归咎于我们现在面临的土壤枯竭和土壤侵蚀等问题。侵蚀的土壤正顺流而下,流入海洋,这将是一场巨大的生态危机。作为艺术家,我们经常被博物馆和艺术机构寄予能够创造出壮观作品的期望,希望借此在社交媒体上惊艳四方。但很多时候,有关生命的艺术是非同寻常的,当我们种下一颗没有转基因的种子,就是在种植一个新的存在,而这将需要时间的积淀来孕育可观的效果。

Q:因什么契机而关注海狸?海狸在启发人类反思我们与自然的关系方面扮演了什么角色?

S:之前我做播客,从神话、民间故事和口述历史中挖掘故事。有一次,我读到了关于海狸的书。要知道,在法国几乎没有海狸。海狸像是新生事物被重新引入我们的生活。在北方,每一条小溪都紧挨一个水坝,那里有数百万只海狸。而人们恰在海狸所在的地方定居。海狸教会人们种植水稻、筑坝、建造房屋。海狸是一个关键物种,带来了生命。当海狸放慢水流速度时,它为鱼、青蛙和停靠的候鸟创造了栖息地。海狸是生活的使者,可以帮助恢复河流的平衡,而每一种陆地动物都会与河流发生交集。

苏珊娜·赫斯基,《海狸咀嚼,充实生活》,摄影

苏珊娜·赫斯基,《论人鱼在海难时期的增殖》,2017,投影,25‘35'' (静帧)

在当代语境,美人鱼更像是一个商业符号,折射了人类对于环境的破坏。以影片《论人鱼在海难时期的增殖》中穿插的真人秀和Youtube视频教程为例,美人鱼扮演者将有毒的化妆品涂抹在脸上,给双腿套上硅胶制成的鱼尾。这些看似奇幻瑰丽的“水下精灵”实则依靠塑料或超细纤维材料以实现向人鱼形象的转化,而这些材料最终会因无法降解而沉入海洋。

苏珊娜·赫斯基,《论人鱼在海难时期的增殖》,2017,投影,25‘35'' (静帧)

美人鱼同时象征着美与危险的并存,映射了人类与自然的微妙关系。一方面,我们沉醉于自然风光的秀丽;另一方面,我们在面对自然的壮美和未知时也会感到自身的渺小。这恰恰呼应了美人鱼身上存在的一种既令人着迷又令人恐惧的奇妙平衡。

Q:你的艺术创作对你的孩子带来影响了吗?或者他给你带来创作灵感了吗?

S:从某种意义上说,我的孩子使我产生一种紧迫感,我想要帮助孩子去建立与自然的纽带和对野外环境的共情。我会力所能及地带他前往小溪、森林、田野间,寻找一个可以观察、互动和逃离城市的地方。

苏珊娜·赫斯基拥有波尔多美术学院的硕士学位和加利福尼亚州奥克兰的景观园艺设计证书。她曾在奥尔良艺术与设计学院教授景观历史和民族植物学,在旧金山艺术学院教授植物学相关学科。在过去的20年里,赫斯基的艺术创作聚焦于人类、植物和地球之间的关系。

展览信息

展览时间

2022.5.14–2022.7.15

展览地点

今日美术馆一号馆4层

上一篇: 化自然实景为情意之虚境 论杨宝录山水画

下一篇: 艺术家童义欣:荒谬亦诗意

大家都在看

-

2023-05-06

-

2021-01-06

-

2025-10-04

-

2025-10-02

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-10-01

-

2025-09-30

-

2025-09-30

-

2025-09-30

-

2025-09-30