蒙德里安如何从具象画派走向抽象艺术?

如果让你把所见所想变成一幅画,你会如何表达?如果是青年蒙德里安,他可能会如实记录下眼睛观察到的一切,用柔和的色彩、轻快的节奏最直观的给出个人感受。

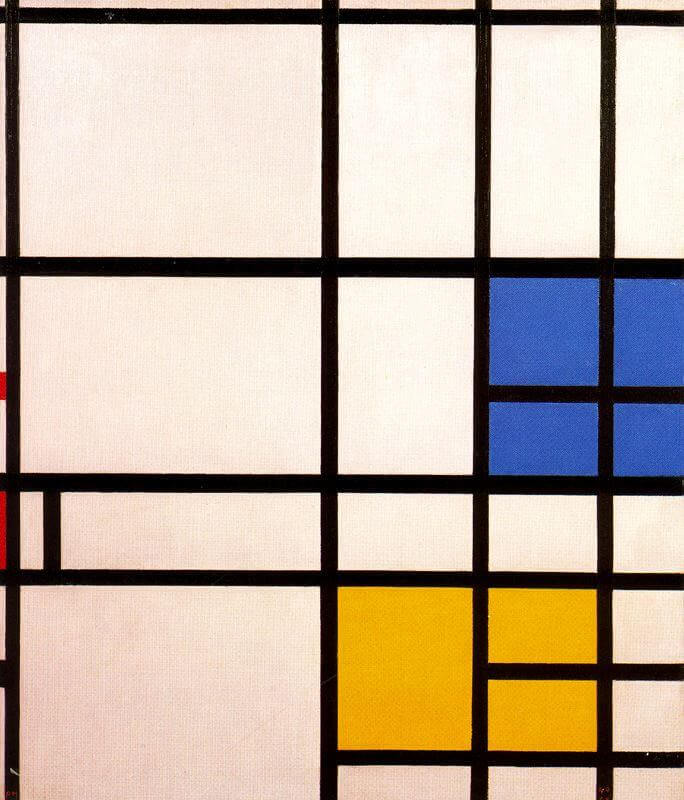

蒙德里安晚年作品《 Composition London》, 1940-42(图片来源:www.Piet-Mondrian.org)

很多人认识蒙德里安,是从他的红黄蓝三原色、黑白双非几何线条开始的,他是继维米尔、伦勃朗和梵高之后“荷兰最具影响力的艺术家”。蒙德里安用红黄蓝方块画出了宇宙万物,主张透过直角可以静观万物内部的安宁。

Een lelietak, c. 1906-1907,Gladiolus,PIET MONDRIAAN (1872 - 1944)(图片来源:Kröller-Müller Museum)

据统计,蒙德里安在1920年代先后创作了100多幅花卉作品,他曾回忆道:“我喜欢画花朵,而不是花束,且一次只画一朵花,这样我才能更好地表达它的造型结构。”字里行间充满着对后印象派的向往,即追求表现“主观化的客观”。

那么作为非具象画派的创始人之一、几何抽象画派的先驱,蒙德里安究竟是如何从具象派一步步走向抽象的呢?如此惊人的转变或许可以通过回顾其教育经历和时代背景窥其缘由。

蒙德里安的父亲是一位小学校长和清教徒,热衷美术,所以蒙德里安从小就能接触到美术,在他只有8岁的时候,就立志要成为一名画家。他最开始跟着海牙画派的叔叔学习绘画,海牙画派主张用写实手法描绘当地的风俗和风景,创作中多使用忧伤的色调,因此有时也被称为“灰色画派”。

《Farm at Duivendrecht》,1905(图片源自:www.Piet-Mondrian.org)

在这个时期蒙德里安接触到了通神论,这使得他的艺术思考发生了转变。宗教的力量赋予他对于神秘主义的好奇,他试图通过自己的艺术创作去表达宇宙万物内在潜藏的“纯粹真理”。这一点无疑助力了他在后期对个人艺术形式的探索与转变。

19世纪中叶,以日本浮世绘为代表的东方艺术大举“进攻”欧洲,其“平铺直叙”的绘画技法感染了包括保罗·高更、文森特·梵·高在内的大量艺术家。另一方面,摄影技术也从根本上动摇了以“画的逼真程度”为评判标准的古典写实主义绘画。

《Still Life with Gingerpot 2》,1912(图片源自:academicmuseum.lafayette.edu)

1912年移居巴黎后,蒙德里安开始以立体主义风格作画,利用垂直和水平线条表现抽象景观,专注于图像的结构和组织,在色彩上喜爱使用灰、绿、赭石三种颜色,通过线条、色彩和区域的平衡,达到画面和谐和完美。

但是,虽说立体主义对蒙德里安的艺术道路有着巨大影响,但若细细品味其此时段的画作便可发现,他并未在立体主义的道路上一直走。蒙德里安意识到:立体主义并没有彻底实现对“纯粹实在”的表达。而艺术的终极目标,应该是将表象化的现实,还原至最本质的结构:平面、色彩、节奏与韵律。

因此在1914年因为一战困在荷兰后,蒙德里安留在荷兰致力于“绘画中的新造型”,和一些志同道合的朋友激荡出新造型主义,并在三年后与杜斯伯格共同出版了《De Stijl》(风格杂志),风格派艺术的理念从此正式公之于世。在杂志上,蒙德里安发表了他著名的“新造型主义”理论,主张“抽象即艺术的目的。”

Composition B (No.II) with Red 1935(图片源自:Tate)

但谁也想不到,这样快乐的创作时光竟然是蒙德里安生命中的最后四年,但这无疑是他创作生涯中最为精彩的一段时光。

蒙德里安完成的最后一幅作品《Broadway Boogie Woogie》, 1942-43,MoMA

从早年间的具象化艺术家,到后来逐渐把万物的形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成,蒙德里安从内省的深刻观感与洞察里,创造了普遍的现象秩序与均衡之美。一代大师的风格转变并非一朝一夕完成,而是依靠长期的探索,寻找到对艺术的最终的表达形式。(文/乔绮曼)

大家都在看

-

2023-05-06

-

2021-01-06

-

2025-11-23

-

2025-11-23

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-22

-

2025-11-21

-

2025-11-21

-

2025-11-20

-

2025-11-19